Actualités et Archives Toutes les actualités Psycha Analyse de 2012 à aujourd'hui

Cette rubrique informative n'engage pas la responsabilité de psychaanalyse.com quant aux teneurs et qualités des contenus n'engageant que leurs auteurs.

SANTE MENTALE TRIBUNE

SANTE MENTALE TRIBUNE

par Laura Tournand

Dans une tribune poignante, Laura Tournand, directement concernée par les troubles psychiques, réagit à l’émission Parlons santé mentale diffusée sur France 2 le 3 juin 2025. Elle y exprime sa colère face à un traitement médiatique qu’elle juge déconnecté, édulcoré, voire violent par omission. Nous publions sa tribune.

Entre légèreté de ton, clichés rassurants et absence criante des réalités du terrain, l’émission Parlons santé mentale a édulcoré, selon Laura Tournand, la réalité de la santé mentale. Dans une tribune sans concession, elle dénonce l’écart béant entre les discours publics et la brutalité du quotidien des personnes en souffrance psychique.

Tribune

Le 3 juin 2025 au soir, France 2 diffusait l’émission Parlons santé mentale, présentée comme un grand rendez-vous de sensibilisation. J’ai regardé, avec l’attention fébrile de celles et ceux qui espèrent, enfin, se voir représenté·es. Je suis moi-même concernée par des troubles psychiques. Ce que j’ai vu m’a bouleversée. Non pas par la justesse du propos, mais par l’abîme qu’il creusait entre la réalité et ce que l’émission en donnait à voir.

Une atmosphère de légèreté gênante, parfois déplacée, a plané tout au long du programme. Rires faciles, plaisanteries superficielles, échanges rythmés comme un talk-show du samedi soir… alors que le sujet mériterait silence, lenteur, écoute. L’ambiance semblait en totale dissonance avec la gravité du thème.

« COMME SI LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE POUVAIT ÊTRE ADOUCIE PAR UN DÉCOR LUMINEUX ET DES SOURIRES FORCÉS. C’EST PRÉCISÉMENT CETTE DISSONANCE QUI M’A HEURTÉE. ELLE TRAHIT UNE MÉCONNAISSANCE PROFONDE DE CE QUE SIGNIFIE VIVRE AVEC DES TROUBLES PSYCHIQUES : LA SOLITUDE, L’ERRANCE, LA PEUR, L’INVISIBILITÉ. »

Ce que l’émission a choisi de passer sous silence

C'est ce qui m’a le plus consternée. Aucun mot sur les centres médico psychologiques saturés. Aucun mot sur les délais d’attente ahurissants, les six mois pour un premier rendez-vous. Aucun mot sur la pénurie dramatique de psychologues et psychiatres accessibles. Aucun mot, surtout, sur la réalité de l’hospitalisation psychiatrique en France : l’enfermement, l’isolement, le manque de moyens criant, les services surchargés.

Rien de tout cela n’a été dit. Rien. À la place, on nous a parlé d’équithérapie, de surf-thérapie… des pratiques marginales, parfois inspirantes, mais qui ne concernent qu’une infime minorité. C’était comme présenter un banquet à des gens qui meurent de faim.

Et que dire des témoignages ? Brillants de brièveté, polis jusqu’à l’effacement. On a tendu le micro, oui, mais sans jamais vraiment écouter. On a parlé de santé mentale comme on parle de météo : rapidement, prudemment, sans aspérité.

Aucun mot, là encore, sur les troubles borderline, pourtant si fréquents, si stigmatisés, si mal compris. Deux millions de personnes concernées, et pas une seule voix pour porter cette réalité. Comment ne pas y voir une forme d’effacement ?

L'individualisation de la santé mentale

Le message final, distillé à demi-mot, sonnait comme une injonction déguisée : mangez équilibré, dormez bien, faites du sport, allez voir un psy. Comme si les causes de la souffrance psychique se résumaient à une mauvaise hygiène de vie. Comme si tout cela relevait d’un simple choix, d’un effort individuel. Ce n’est pas seulement réducteur. C’est une négation en règle de la complexité de la détresse mentale. Et cela peut avoir des effets délétères sur celles et ceux qui regardent avec l’espoir d’être compris.

Moi, cette émission m’a blessée. Profondément. Elle m’a renvoyée à l’incompréhension, à la solitude, à l’impression de ne pas exister dans le regard collectif. Elle m’a même, je l’écris sans détour, donné des idées noires. Parce qu’il n’y a rien de plus violent, quand on souffre, que de se sentir caricaturé, ignoré ou effacé.

Ce qui m’a le plus glacée, c’est ce vide béant entre les discours policés qu’on nous sert et ce que nous vivons au quotidien.

L'invisibilisation de la casse du service public

Ce gouffre entre la communication rassurante du service public et la violence nue de la réalité : les mois d’attente pour un rendez-vous, l’impossibilité de trouver un professionnel, les hospitalisations sans suivi, les urgences saturées, les rechutes faute de soins, l’isolement qui tue. Ce gouffre, on y tombe. Tous les jours. Et pendant ce temps, on nous parle de surf-thérapie...

Tant que les médias continueront à fabriquer des récits lissés, déconnectés, édulcorés, ils ne feront qu’aggraver ce fossé. Informer, ce n’est pas enjoliver. Sensibiliser, ce n’est pas divertir. Parler de santé mentale, ce n’est pas aligner des slogans sur fond de lumière tamisée : c’est montrer le réel, même quand il dérange. Surtout quand il dérange.

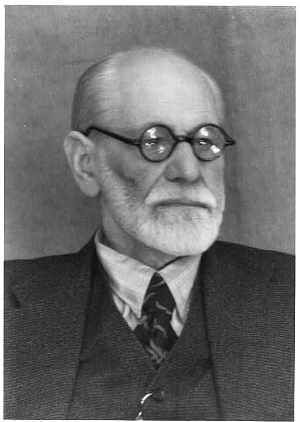

FREUD LA DERNIERE CONFESSION

Actuellement en salles, "Freud, la dernière confession" (Freud's Last Session) de Matthew Brown, fait largement débat chez les critiques.

Que penser de cette « disputatio » (fictive) entre le père de la psychanalyse (Anthony Hopkins) et l’auteur de romans converti au christianisme C.S Lewis (Matthew Goode) ?

Pour Les Échos, le film est "un divan mou", alors qu’il est un "huis clos aussi ardent que passionnant" pour Le Figaro et "une fiction trop scolaire" d’après Télérama.

PARLONS SANTE MENTALE

« PARLONS SANTE MENTALE ! »

Plus qu’un slogan, cette formule est une ambition pour notre société portée par le Gouvernement, qui a fait de la santé mentale la grande cause nationale 2025.

Car ouvrir les yeux et le dialogue, mettre des mots sur les maux liés à la santé mentale sont essentiels pour faire avancer la compréhension et la prise en charge de ce sujet encore mal connu, et qui pourtant concerne tous les Français. Bonne ou mauvaise, nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin.

2025 sera donc une année de sensibilisation pour libérer la parole, décomplexer les conversations et promouvoir l’écoute et l’inclusion dans tous les pans de la société.

Une année d’actions pour favoriser l’accès aux soins des personnes en souffrance psychique.

Une année pour réaliser que la santé mentale est l’affaire de tous.

Qu’est-ce que la santé mentale ?

La santé mentale est « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté.

Du bien-être aux troubles psychiques

On parle de trouble psychique, appelé aussi maladie mentale ou trouble psychiatrique, en cas d’altération majeure des grandes capacités de l’être humain, comme la pensée, la mémoire, l’attention, la régulation des émotions ou du comportement.

Ceci entraîne généralement un sentiment de détresse ou des déficiences fonctionnelles dans la vie quotidienne. Une prise en charge spécialisée est souvent nécessaire.

Avoir un trouble psychique n’empêche pas d’être en bonne santé mentale : on peut se rétablir d’un trouble psychique, c’est-à-dire avoir une vie heureuse et satisfaisante, tout en vivant avec ce trouble.

La prise en charge des maladies psychiatriques représente plus de 23 milliards d’euros par an pour l’Assurance maladie. Les coûts économiques et sociaux induits par les maladies psychiatriques ont même été évalués à 107 milliards d’euros par la Cour des comptes en 2011.

La santé mentale est un enjeu de santé publique

Quels sont les troubles psychiatriques les plus courants en France ?

Il existe de nombreux troubles psychiatriques, de durée variable, plus ou moins sévères et/ou handicapants. Ils se réfèrent à des classifications diagnostiques renvoyant à des critères, des actions thérapeutiques ciblées et qui relèvent d’une prise en charge médicale et psychologique spécialisée.

Les troubles anxieux et les troubles dépressifs sont les plus courants dans le monde, selon l’OMS.

Qui est concerné ?

La santé mentale est l’affaire de tous.

13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année en France. Et ce, sans distinction de milieu social ou d’âge : enfants et adolescents sont également concernés.

3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères (données SPF).

Plus généralement, 53 % des Français disent avoir été en souffrance psychique au cours des douze derniers mois, selon l’Ifop.

Les Français sont, collectivement, les plus gros consommateurs de psychotropes du monde : plus d’un quart d’entre nous consomme des antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques ou autres médicaments psychotropes (selon les données EPI-PHARE).

Un tabou à briser

La santé mentale reste pourtant un sujet considéré comme tabou par 70 % des Français, selon Odoxa, et même 84 % des personnes atteintes de troubles !

Conséquence ? Un silence qui enferme les personnes en souffrance dans la solitude, alors que la parole partagée et l’entraide mutuelle sont d’excellents leviers pour améliorer la santé mentale.

La santé mentale est réellement l’affaire de tous.

Car nous pouvons tous être concernés, à titre individuel ou via nos proches (familles, amis, collègues…).

Et, surtout, car nous pouvons tous agir, individuellement ou collectivement, pour préserver notre santé mentale et libérer la parole.

Que faire ?

Prévenir. Comment améliorer son bien-être ?

Les bonnes pratiques

De nombreux éléments jouent sur la santé mentale.

Sur un plan individuel, des actions comme :

• Adopter une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil, activité physique…),

• Développer ou renforcer ses compétences psychosociales, c’est-à-dire ses capacités sociales, émotionnelles et cognitives pour améliorer les relations à soi et aux autres,

• Prévenir les addictions et comportements à risque,

• Repérer et prendre en charge un trouble le plus tôt possible

contribuent à une bonne santé mentale.

© https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/parlons-sante-mentale

COMPRENDRE LA SANTE MENTALE

COMPRENDRE LA SANTE MENTALE

• Une bonne santé mentale est bien plus que l’absence de souffrance psychique. C’est un état de bien-être, qui permet de s’épanouir en profitant de toutes les opportunités que la vie peut offrir. Elle permet aussi de participer pleinement à la vie collective. Au-delà de sa dimension personnelle, la santé mentale est donc au fondement du fonctionnement d’une société.

• Une bonne santé mentale permet de surmonter les aléas de la vie. Des baisses de moral ponctuelles ne sont pas alarmantes. L’état de bien-être peut être perturbé par des pics de stress, de tristesse, de découragement… S’ils peuvent être intenses, ces moments de souffrance, quand ils sont temporaires, n’altèrent généralement pas durablement l’état psychologique et font partie de la vie.

• Certains facteurs jouent sur la santé mentale, comme le sommeil, l’activité physique, l’alimentation…

• Être en bonne santé, c’est être à la fois en bonne santé physique et mentale. Les deux sont intimement liées. Il n’y a pas de santé sans santé mentale.

• Chaque année, une personne sur cinq est concernée par un trouble psychiatrique.

© https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/parlons-sante-mentale

LA FOI POUR JUNG

LA FOI POUR JUNG

La foi, pour Carl Gustav Jung, occupe une place complexe et profonde dans sa pensée. Contrairement à une vision strictement théologique ou dogmatique, Jung aborde la foi d’un point de vue psychologique, en l’inscrivant dans le cadre de l’expérience intérieure et du développement de la psyché.

LA FOI COMME FONCTION PSYCHIQUE

Jung ne réduit pas la foi à une simple croyance religieuse. Il la voit comme une fonction de l’âme humaine, qui émerge naturellement chez l’individu. Elle fait partie des besoins psychiques fondamentaux, au même titre que le besoin de sens, de sécurité et d’unité intérieure.

« La foi est une attitude vers quelque chose que l'on ne peut pas prouver, mais dont on fait l'expérience intérieure. »

LA FOI ET L'INCONSCIENT

Pour Jung, l’inconscient – surtout l’inconscient collectif – joue un rôle essentiel dans l’expérience religieuse. Les symboles religieux, les mythes et les archétypes viennent de cette profondeur de la psyché. La foi peut donc être vue comme une réponse de l’ego aux messages de l’inconscient, notamment à travers les rêves, les visions, les intuitions.

FOI ET PROCESSUS D'INDIVIDUATION

Dans le processus d’individuation (le chemin vers la réalisation du Soi), la foi n’est pas un dogme imposé de l’extérieur, mais une expérience intérieure vivante. Elle soutient l’individu dans sa quête de sens et d’unité. La foi aide à supporter l’angoisse, le doute et les épreuves du chemin psychique.

CRITIQUE DU DOGMATISME RELIGIEUX

Jung critique souvent les institutions religieuses lorsqu’elles étouffent l’expérience spirituelle personnelle. Il valorise la foi vécue, incarnée et personnelle, plutôt qu’une adhésion mécanique à des dogmes.

« La foi est nécessaire lorsqu'on a l'expérience du divin, mais pas la compréhension rationnelle. »

DIEU COMME EXPERIENCE INTERIEURE

Pour Jung, Dieu est avant tout une réalité psychique. Ce n’est pas dire que Dieu n’existe pas, mais que ce qui compte pour la psychologie, c’est l’effet de Dieu dans l’âme humaine. La foi devient alors la reconnaissance intérieure d’une réalité qui nous dépasse et qui nous appelle à évoluer.

EN RESUME POUR JUNG :

• La foi est une expérience vivante et intérieure, pas une croyance imposée.

• Elle est liée à la relation avec l’inconscient et au symbolisme religieux.

• Elle soutient le développement psychique de l’individu (individuation).

• Elle ne peut être authentique que si elle est personnellement vécue.

CROIRE OU NE PAS CROIRE pour Freud

CROIRE OU NE PAS CROIRE pour Freud

La foi, selon Sigmund Freud, est un phénomène psychologique complexe qu’il aborde principalement sous l’angle de la psychanalyse, et souvent de manière critique. Voici un résumé de la pensée freudienne sur la foi et la religion :

LA FOI COMME ILLUSION

Freud considère la foi religieuse comme une illusion au sens psychologique du terme : une croyance née d’un désir profond, et non d’une preuve rationnelle.

• Dans "L’Avenir d’une illusion" (1927), il écrit que la religion est une construction humaine pour répondre à des besoins affectifs, notamment le besoin de protection face à la souffrance, à la mort, et aux forces naturelles.

• Pour Freud, la foi est ainsi une régression infantile vers une figure parentale toute-puissante (le "Dieu-Père"), comme le père de l’enfance.

RELIGION ET NEVROSE

Freud établit un parallèle entre la religion et la névrose :

• Les rites religieux sont comparables à des actes obsessionnels.

• Les croyances religieuses sont des formations de compromis entre les pulsions inconscientes et les exigences de la réalité.

Ainsi, la foi peut parfois servir à canaliser l’angoisse ou à maintenir un équilibre psychique, mais au prix d’un certain renoncement à la réalité.

FONCTION SOCIALE ET ANTHROPOLOGIQUE

Freud reconnaît à la religion une fonction sociale : elle structure les sociétés, fournit des repères moraux et assure une certaine cohésion.

Cependant, il estime que cette fonction peut être remplie de manière plus rationnelle par la science, la culture, et l’éducation.

LA FOI EST-ELLE TOUJOURS PATHOLOGIQUE ?

Freud ne dit pas que toute foi est pathologique, mais il pense que croire sans preuve peut être un refus de la réalité. Il oppose la pensée scientifique (fondée sur la raison, la preuve, la remise en question) à la pensée religieuse (fondée sur la tradition, l’autorité et le besoin psychique).

EN RESUME POUR FREUD

• La foi est une illusion née du besoin de protection.

• Elle est comparable à une névrose, dans ses mécanismes.

• Elle a une fonction sociale, mais entrave le progrès de la raison.

• La psychanalyse propose de comprendre la foi plutôt que de la juger, en révélant ses racines inconscientes.

FREUD LA DERNIERE CONFESSION

LE FILM : Freud's Last Session

De Matt Brown | Par Mark St. Germain, Matt Brown

Avec Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Sigmund Freud s'est réfugié à Londres, en compagnie de sa fille Anna. Sous l'effet de l'âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse s'est changée en un vieillard aigri et capricieux. La curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu'un certain C.S Lewis, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l'une de ses publications. Leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel.

Par-delà des piques renvoyant chacun à son identité culturelle, de rares plans en extérieur tentent de conférer à la conversation antagonique une urgence historique, puisque la guerre vient d’éclater.

De toute évidence, analyser plus en profondeur la psyché de Freud était pertinent et aurait conduit à une œuvre plus complexe. Mais encore fallait-il que le cinéaste ose s’aventurer sur ce terrain, ce qui n’est pas le cas.

LA PSYCHANALYSE EN 2025

LA PSYCHANALYSE EN 2025

La psychanalyse actuelle est devenue bien plus complexe et bien plus riche qu’à ses débuts. En effet, non seulement elle se fonde sur plus d’un siècle de recherche théorique, mais elle ne peut plus faire actuellement l’économie du débat sociétal.

Au cours du XXI ème siècle, l’intérêt pour l’individu et toute sa vie psychique a pris une place importante dans la psychiatrie, la médecine, l’enseignement, l’anthropologie, l’histoire, la sociologie, et la plupart des domaines culturels.

La signification de l’origine, de la croissance et du développement personnels, mais aussi les conséquences du trauma sur ceux-ci sont devenues des valeurs fondamentales. Ces notions ont été approfondies différemment selon les orientations des diverses sciences humaines et il semble donc important à l’heure actuelle de poursuivre un dialogue interdisciplinaire où le langage et le cadre de référence de chacune est mis à l’épreuve.

Les développements de la société contemporaine, qui sont peut-être bien plus rapides que ce que permet le rythme de l’assimilation psychique, obligent la psychanalyse à s’intéresser également aux changements technologiques, écologiques et économiques. L’humain demeure plus que jamais au centre des préoccupations des psychanalystes d’aujourd’hui et la manière dont ces évolutions impactent son vécu psychique fait partie intégrante du traitement. Bien que les questions posées actuellement à la psychanalyse soient assez différentes de celles de ses débuts, celle-ci veille toujours à l’installation d’un cadre, dans lequel un espace psychique puisse se déployer, être pensé, senti et vécu. A cet effet, en plus de la cure classique sur divan ou en face à face, d’autres pratiques analytiques ont été développées et sont pratiquées par la plupart des praticiens. (Hypnose, relaxation, méditation)

L’approche psychanalytique a pris une place importante dans le champ du soin psychique mais elle se pose aujourd’hui beaucoup de questions sur l’exigence actuelle de réponses et solutions immédiates.

Tout comme aux débuts de la psychanalyse, devenir analyste aujourd’hui demeure très exigeant puisque la méthode de formation passe par une analyse personnelle, expérience de traitement authentique qui prend du temps et demande un engagement à part entière. A côté de cela, un regard très large doit être porté sur les thématiques de société et la psychanalyse ne peut plus s’exercer uniquement au sein du cabinet.

Les nouvelles idées théoriques qui ont développé l’enseignement de Freud ont en même temps frayé un passage permettant de traiter la psychopathologie actuelle. Ce renouveau théorique était déjà contenu dans les textes et concepts de départ mais il n’a pu que se développer davantage. Pensons en cela à la littérature analytique actuelle traitant des affections psychosomatiques, de la guerre et du trauma, du genre et de la sexualité, de la souffrance liée au travail, etc. qui sont aujourd’hui mieux compris et font partie intégrante du travail thérapeutique du psychanalyste.

Quelques auteurs postfreudiens qui ont laissé une trace importante dans le champ de pensée psychanalytique des Sociétés de Psychanalyse sont notamment: Mélanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott, André Green, René Roussillon, René Kaës, Joyce Mac Dougall, Donald Meltzer, Piera Aulagnier, Jean Laplanche, Christophe Dejours, etc., représentants de la littérature psychanalytique française et anglo-saxonne.

Le climat politique du début du XXIème siècle met d’autres priorités à l’organisation et la philosophie du soin en santé mentale que celles que préconise la psychanalyse : c’est ainsi que sont utilisés davantage de paramètres quantitatifs, normatifs et opérationnels pour développer un mode de traitement normé de la souffrance psychique.

Ceux-ci ne sont pas conçus pour accorder le temps nécessaire au déroulement d’un processus et à l’intégration psychique d’expériences de vie douloureuses, là où ceux-ci sont toujours déterminés par la logique inconsciente et intemporelle de chaque individu.

Les soignants actuellement impliqués dans la santé mentale, se retrouvent ainsi souvent pris dans une situation paradoxale qui ne les aide pas à porter un soin psychique de qualité.

Tout comme dans les années qui en ont suivi la découverte, la psychanalyse et ses diverses formes de pratiques ont-elles donc encore à l’heure actuelle un important rôle à jouer dans la défense du droit à un traitement correct de la souffrance psychique et plus généralement dans la participation à la discussion concernant l’individu dans son environnement sociétal ?

SOUTIEN PSY QUELS CHANGEMENTS POUR 2025

SOUTIEN PSY QUELS CHANGEMENTS POUR 2025

En France, 13 millions de personnes souffrent de troubles psychologiques et psychiatriques. Face à ce constat préoccupant, les pouvoirs publics ont initié en 2018 une feuille de route « Santé mentale et psychiatrie ». Celle-ci décline une cinquantaine d’actions dont le dispositif Mon soutien Psy. En quoi consiste ce service médical né en 2022 et quelles sont ses nouveautés ?

Qu’est-ce que « Mon soutien Psy » ?

Mon soutien Psy permet à toute personne, dès 3 ans, de bénéficier de séances de psychothérapie.

Au total, sur une année civile, ce sont 12 séances (une séance d’évaluation et onze séances de suivi) de psychothérapie qui sont remboursées par l’Assurance Maladie à hauteur de 60%. Le tarif plein d’une séance est fixé par l’Assurance Maladie. Il est de 50 euros.

Un remboursement complémentaire, à hauteur de 40%, par votre mutuelle ou votre complémentaire santé est également possible.

Les séances sont prises en charge à 100 %, sans avance de frais, pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire. Cela concerne des soins en lien avec une affection de longue durée (ALD), la maternité (à partir du 6e mois de grossesse), ou les accidents du travail et maladies professionnelle.

Ces séances sont possiblement renouvelables par année civile et par patient et peuvent se dérouler en présentiel ou en vidéotransmission (sauf la première séance).

L’adulte pouvant utiliser le dispositif doit être dans une souffrance psychique d’intensité légère à modérée. Il peut souffrir d’angoisse, de stress, d’insomnies, de dépression ou de toutes autres souffrances psychiques modérées. Peuvent également faire partie du dispositif, les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire ou souffrant de mésusages liés au tabac, au cannabis ou à l’alcool.

Ne sont pas concernés par le dispositif Mon soutien Psy, les adultes présentant un risque suicidaire, des troubles sévères du comportement, une anxiété et/ou dépression avec des symptômes sévères. Les personnes présentant des inhibitions majeures ou des comportements agressifs ayant engendré une arrestation ou une condamnation ne sont également pas concernés.

Retenons que toutes les personnes se trouvant dans une situation qui nécessite un avis spécialisé par un psychiatre ne peuvent bénéficier du dispositif.

Le praticien évaluera, grâce à des critères établis, si ce dispositif d’accompagnement psychologique correspond à votre situation médicale. S’il considère préférable de vous orienter directement vers des soins plus spécialisés, il pourra par exemple vous orienter vers des psychiatres de ville ou hospitalier.

Les changements en 2025

Dès janvier 2025, vous pourrez désormais prendre rendez-vous directement avec un psychologue partenaire conventionné avec l’Assurance Maladie pour avoir une prescription médicale. Il ne sera donc plus nécessaire de passer par votre médecin traitant.

Il est possible de consulter un médecin de famille, hospitalier, une sage-femme ou un personnel médical scolaire au préalable. Vous pourrez discuter avec ce professionnel de votre trouble psychologique et de votre besoin de consulter un psychologue. Ce professionnel vous remettra un « courrier d’accompagnement » destiné au psychologue qui vous prendra en charge.

Lors de la première séance, un entretien d’évaluation en présentiel sera réalisé. Vous devez apporter votre attestation de carte vitale papier mentionnant vos droits. Cela est nécessaire, notamment si vous bénéficiez d’une exonération d’avance de frais. Le courrier du professionnel de santé vous orientant vers le dispositif peut également être demandé.

Autre nouveauté attendue pour 2025 : l’utilisation de la carte vitale par les psychologues partenaires pour simplifier les démarches de remboursement.

Et après Mon soutien Psy ?

Si votre état de santé s’améliore nettement ou si les troubles disparaissent, la prise en charge se termine. En revanche si des critères de gravité ou d’urgence apparaissent, il est nécessaire de vous adresser à votre médecin traitant. Il vous réorientera alors rapidement vers un psychiatre ou des structures spécialisées.

Sachez aussi que pendant cet accompagnement psychologique, il vous est possible de changer psychologue partenaire. Le nouveau psychologue pourra réaliser les séances de suivi restantes.

Lors de la dernière séance, le psychologue peut transmettre, avec votre accord, un compte rendu de fin de prise en charge à votre médecin. Le renouvellement pour une nouvelle année civile nécessite une concertation entre les professionnels de santé qui vous suivent.

Mon soutien Psy : un bilan encourageant

Après deux ans de mise en place, le bilan de Mon soutien Psy est très positif. Plus de 380 000 patients en ont bénéficié. La majeure partie d’entre eux (70%) sont des femmes. 11% sont des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.

Selon un sondage réalisé fin 2023, 63 % des psychologues interrogés affirment que Mon soutien Psy joue un rôle clé. Ce dispositif contribue à identifier précocement les troubles psychiques. Il permet de toucher des patients qui, Selon un sondage réalisé fin 2023, 63 % des psychologues interrogés estiment que Mon soutien Psy joue un rôle clé. Ce dispositif contribue à identifier précocement des troubles psychiques. Il permet de toucher des patients qui, auparavant, ne consultaient pas de psychologue.

– Remboursement de séances chez le psychologue :

dispositif Mon soutien psy . www.ameli.fr.

– Mon soutien psy : plus de 3 550 psychologues ont déjà signé une convention avec l’Assurance Maladie . www.ameli.fr.

Julie P. : Journaliste scientifique. Spécialiste de l'information médicale. Passionnée par l'actualité scientifique et les nouvelles technologies. Rédige un contenu scientifique fiable avec des sources vérifiées en respect de notre charte HIC.

© https://www.sante-sur-le-net.com/mon-soutien-psy-changements-2025

Rédigé par Julie P. et publié le 3 janvier 2025

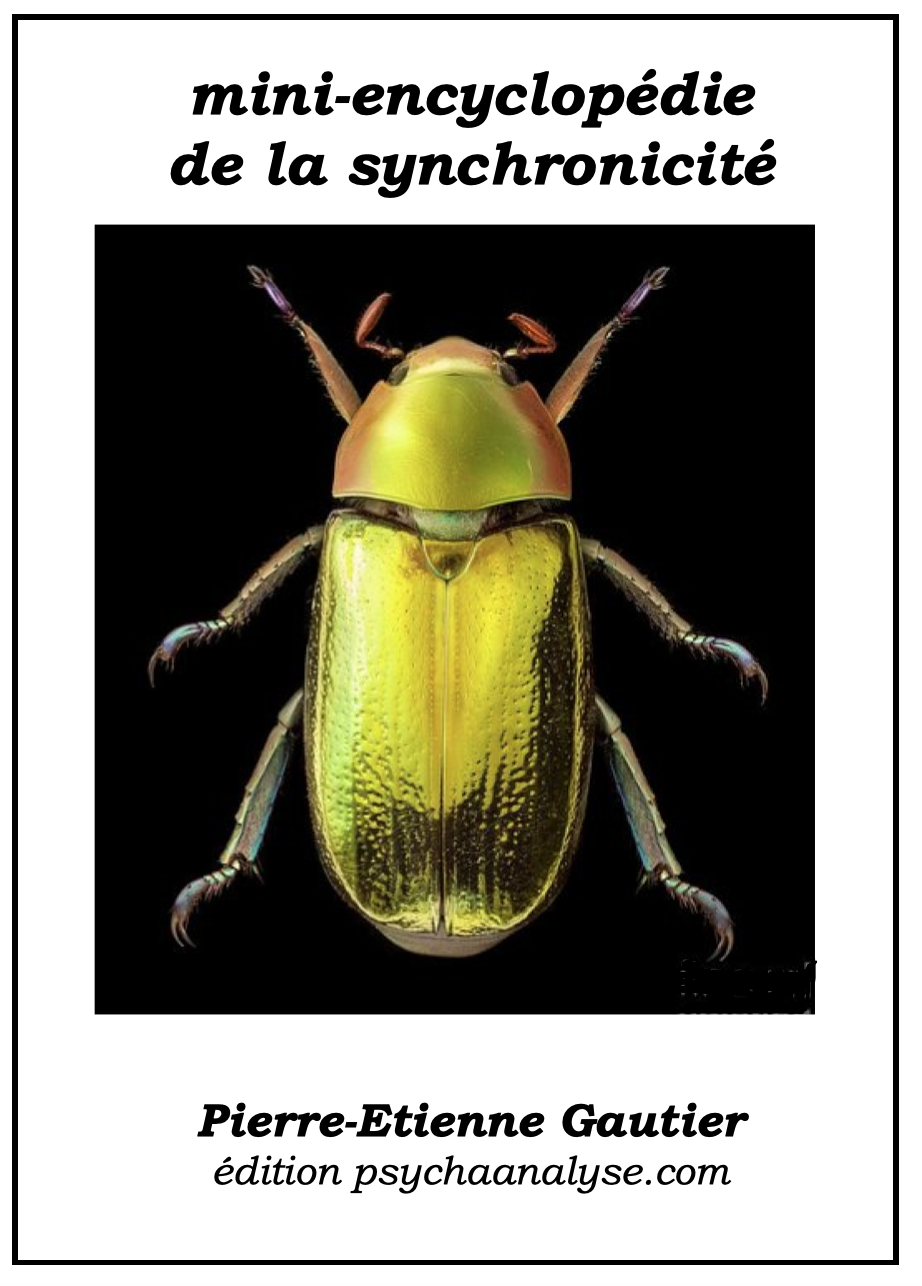

MINI ENCYCLOPEDIE DE LA SYNCHRONICITE

En 1751 parurent les deux premiers tomes de l'Encyclopédie dont Diderot a défini l'enjeu en des lignes à juste titre mémorables :

« Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre; d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succèderont; que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux; et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain ».

Extrait du sommaire de la MINI-ENCYCLOPÉDIE de la SYNCHRONICITÉ de P-E. Gautier

Carl Gustav Jung et la synchronicité

La synchronicité dans la vie quotidienne, en philosophie, en psychanalyse, en psychologie, en politique, dans les media, dans la littérature, au cinéma, en médecine, dans la recherche...

La coïncidence et le hasard, les jeux de hasard...

La causalité et la synchronicité, ...

La sérendipité, ...

Synchronisme et simultanéité, ...

Les théories : Champs Morphiques, Ordre Caché, Champ Akashique, ...

La synchronicité et la physique quantique, Massimo Teodorani, ...

La synchronicité pour : les psychanalystes reconnus, Camus, Sartre, Charpak, Reeves, Lorenz, Pasteur, Einstein, Voltaire, Marie-Louise von Franz, ...

Les ouvrages sur les concepts : synchronicité, hasard, coïncidence chance, ...

600 fiches et dossiers

Une bibliographie illustrée, des index pour une recherche par tires des concepts, par mots, par thèmes, par auteurs

Un travail entrepris par l’auteur Il y a plus de 30 ans, d’abord par pur intérêt personnel, puis pour nourrir le site internet « psychaanalyse.com » pour aboutir à un ouvrage de vulgarisation commenté et illustré. qui pourra être mis à jour régulièrement comme le permet les travaux numérisés.

BIPOLARITE DES JEUNES EN PHASE CRITIQUE

BIPOLARITE DES JEUNES – PHASE SEVERE

Quand une jeune personne traverse une phase de décompensation bipolaire, surtout avec des pensées suicidaires, il est essentiel d'agir rapidement et avec prudence pour assurer sa sécurité.

Voici quelques étapes immédiates à considérer :

Ne pas rester seul(e) face à la situation

• Appeler à l’aide immédiatement : Si elle parle de suicide ou montre des signes de danger imminent, il est vital de contacter des professionnels de la santé rapidement. En France, par exemple, vous pouvez contacter le 15 (SAMU) pour des urgences médicales ou le 3114, qui est la ligne nationale de prévention du suicide.

• Si vous êtes en dehors de la France, vous pouvez aussi appeler un numéro d'urgence ou vous rendre aux urgences psychiatriques de l'hôpital le plus proche.

Encourager un contact direct avec son psychiatre ou psychologue

• Si elle est suivie par un psychiatre ou un thérapeute, contactez-les immédiatement pour les informer de la situation. Ils pourront ajuster son traitement ou proposer une hospitalisation temporaire si nécessaire.

Surveiller l’environnement immédiat :

• Assurez-vous que votre fille ne soit pas seule, et qu’il n’y ait pas d’accès facile à des objets dangereux (médicaments, couteaux, etc.).

• Si elle accepte, restez avec elle ou assurez-vous qu’elle soit entourée de personnes de confiance jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir de l'aide médicale.

Écouter sans juger

• Écoutez-la attentivement sans minimiser ce qu’elle ressent. Souvent, une personne qui traverse une crise émotionnelle a besoin d’être entendue sans jugement.

• Vous pouvez dire des choses comme : "Je suis là pour toi, tu n'es pas seule" ou "On va trouver de l'aide ensemble."

Hospitalisation en cas de danger immédiat

• Si la menace est sérieuse et immédiate, l'hospitalisation en urgence peut être nécessaire, même contre son gré si elle est en danger pour elle-même. En France, cela peut se faire via une "hospitalisation à la demande d’un tiers" (HDT). Cette démarche permet l’admission en psychiatrie d’une personne qui refuse les soins mais qui présente un danger imminent.

Se protéger également

• Ce genre de situation peut être extrêmement éprouvant pour les proches. Si possible, demandez l'aide d'autres membres de la famille ou des amis pour que vous ne portiez pas cette charge émotionnelle seul(e). Vous pouvez aussi envisager de parler à un psychologue ou à un conseiller pour vous soutenir dans ce moment difficile.

Ressources utiles (France)

• 3114 : Ligne nationale de prévention du suicide (gratuite, 24h/24, 7j/7)

• SOS Suicide : 01 45 39 40 00

• SAMU : 15 pour les urgences médicales

• Fil Santé Jeunes : 0 800 235 236 (pour jeunes adultes, gratuit et anonyme)

La situation est urgente, et il est important d’agir rapidement pour qu’elle puisse recevoir le soutien dont elle a besoin. Ne restez pas seul(e), et n’hésitez pas à contacter des professionnels pour vous guider dans ces moments difficiles.

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉPRESSION

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉPRESSION

« Nous sommes parfois en proie à une sensation de tristesse que nous ne parvenons pas à maîtriser. Nous comprenons que l’instant magique de ce jour-là est passé et que nous n’avons rien fait. Alors, la vie cache sa magie et son art. »

Comme le souligne Paulo Coelho, la vie n’est pas toujours rose.

Nous connaissons tous des hauts et des bas, sauf que parfois, le « bas » semble s’éterniser… De la déprime passagère, nous pouvons facilement basculer dans ce que l’on appelle la dépression. Et la différence est bien là : la déprime s’apparente au « coup de blues » temporaire, qui survient en cas de baisse d’énergie ou d’une humeur un peu sombre, triste, fatiguée ou énervée, tandis que la dépression est une véritable maladie qui peut avoir de graves conséquences.

Néanmoins, il y a plusieurs types de dépression, qu’il ne faut pas confondre : elles sont provoquées par des facteurs différents, et n’ont donc ni les mêmes conséquences ni forcément les mêmes traitements.

LES SYMPTÔMES DE LA DÉPRESSION

Les symptômes de la dépression ne se remarquent pas toujours, pourtant ils sont le seul moyen de diagnostiquer ce trouble mental qu’est l’état dépressif. Il est très compliqué de bien identifier une dépression, dans la mesure où les symptômes dépendent des individus. Il y a donc très peu de dépressifs qui ont exactement les mêmes symptômes.

Cependant, certains comportements évidents peuvent aider à identifier une dépression : une fatigue, voire une lassitude récurrente, une tristesse souvent sans raison, une perte de confiance en soi, de contacts sociaux et d’envies en général, des idées noires, des troubles du sommeil et de l’appétit, etc. Ces éléments peuvent désigner une déprime, lorsque cet état n’est que passager. S’il dure, on parle alors de dépression, qui peut devenir chronique.

LES DÉPRESSIONS LES MOINS GRAVES

• La dysthymie : C’est plutôt un trouble de l’humeur qu’une véritable dépression, et désigne une morosité et lassitude constante. Cela ne paralyse pas la vie du « dépressif », mais il est nécessaire d’en parler à un médecin pour identifier la cause de cette petite dépression et ainsi trouver des solution pour retrouver la joie de vivre !

• La dépression saisonnière : Cette dépression ne doit pas être confondue avec la petite déprime saisonnière qui nous touche à l’approche d’un hiver morne et froid. Pour parler d’une dépression saisonnière, il faut qu’il n’y ait pas eu d’épisode dépressif pendant les 2 hivers précédents. Elle serait due à la baisse de la luminosité et à un cumul des troubles dépressifs. En général, cet état dure tout l’hiver et s’estompe avec l’arrivée du printemps. Néanmoins, un suivi psychologique est à établir dès le début des symptômes, afin d’éviter de passer, comme redouté, un hiver morne et froid ! La luminothérapie est également souvent conseillée pour résoudre les problèmes de dépression saisonnière.

LES DÉPRESSIONS SPÉCIFIQUES

• La dépression post-partum ou post-natale : Cette dépression concerne les jeunes mamans qui viennent d’accoucher. C’est communément ce que l’on appelle le « babyblues », et qui peut, sur le long-terme, devenir une véritable dépression, et concerne de 10 à 15% des jeunes mères. Il est du au chamboulement hormonal causé par la grossesse et surtout aux nouvelles responsabilités auxquelles la jeune mère doit désormais faire face : c’est sûr que cette nouvelle vie peut faire peur, lorsque l’on débute dans le domaine, et le métier de maman n’est pas de tout repos !

• La dépression professionnelle : On parle plus vulgairement de « burn out » pour désigner la dépression qui apparaît dans le cadre professionnel. Elle est due à un excès de stress et de pression au quotidien, dans l’exercice d’une profession. Lorsque cela arrive, et que l’angoisse du lundi matin s’installe, il est bon de se remettre en cause pour identifier la source de ce stress (hiérarchie, poste, collègues, domaine d’activité…) et trouver un moyen d’y remédier au plus vite.

• La dépression due à une maladie : Certaines pathologies, comme le diabète, Parkinson, la mononucléose, l’anorexie ou même un handicap physique, peuvent entraîner une dépression nerveuse. Cela peut être dû à la maladie elle-même, qui a un impact direct ou indirect sur le cerveau, ou bien aux conséquences de cette maladie qui sont mentalement dures à vivre. Notons que la drogue ou l'alcool peut également conduire à la dépression nerveuse.

LES DÉPRESSIONS SÉVÈRES

• La dépression bipolaire ou maniaco-dépressive : C’est une dépression qui se remarque assez facilement, puisque le dépressif vit des humeurs très dissemblables, alternant entre humeur normale et humeur anormale (surexcitation, hyperactivité, colère, hystérie, mélancolie intense). Cette catégorie de dépression est assez sévère et alarmante, puisqu’elle implique souvent une tentative de suicide. Elle est donc à suivre de près par un spécialiste.

• La dépression majeure : C’est un type de dépression sévère, qui se caractérise par une lassitude extrême vis-à-vis de tout, une perte des envies et un abandon des activités habituelles, un complexe d’infériorité qui se développe et une remise en question de ses capacités, et des pensées suicidaires répétées. A ces symptômes peuvent s’ajouter ceux que nous avons évoqués pour l’état dépressif commun.

• La dépression atypique : C’est un genre de dépression assez paradoxale, puisque, comme son nom l’indique, les symptômes sont atypiques. Le patient va, contrairement à l’état dépressif connu, énormément dormir, énormément manger, et être trop actif. Il va également être capable de vivre en société sans éveiller d’inquiétude dans son entourage. C’est donc un type de dépression qui s’identifie très mal, que ce soit par le dépressif ou par l’entourage.

POUR CONCLURE

La dépression est une des maladies mentales les plus répandues dans le monde, mais elle fait aussi partie des troubles psychologiques les moins traités. Honte, peur ou méconnaissance des solutions, les dépressifs ont souvent du mal à trouver l’aide dont ils ont besoin. Il est donc important de savoir identifier les symptômes de la dépression nerveuse, et de comprendre d’où elle peut venir. Néanmoins, cette maladie est très complexe, et peut être provoquée par énormément de facteurs, comme le stress, un choc émotionnel intense, un environnement familial ou professionnel malsain, à une maladie, ou tout simplement à la génétique. Quoi qu’il en soit, que ce soit une dépression ou une petite déprime, n’hésitez pas à en parler, que ce soit à votre entourage ou à un psy.: en parler est la clé vers la joie de vivre.

© HTTPS://WWW.COMPAGNIE-DES-SENS.FR/

J'AI SURVECU ET JE VIS ENCORE

"J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables, j'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublié des personnes inoubliables. J'ai agi par impulsion, j'ai été déçu par des gens que j'en croyais incapables, mais j'ai déçu des gens aussi. J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger. Je me suis fait des amis éternels. J'ai ri quand il ne le fallait pas. J'ai aimé et je l'ai été en retour, mais j'ai aussi été repoussé. J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer. J'ai crié et sauté de tant de joies, j'ai vécu d'amour et fait des promesses éternelles, mais je me suis brisé le cœur, tant de fois ! J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix, je suis déjà tombé amoureux d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie. J'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial (que j'ai fini par perdre). Mais j'ai survécu ! Et je vis encore ! Et la vie, je ne m'en lasse pas. Et toi non plus tu ne devrais pas t'en lasser. Vis ! Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe et vaincre en osant... parce que le monde appartient à celui qui ose ! La vie est beaucoup trop belle pour être insignifiante !"

Charlie Chaplin

LA PSYCHANALYSE EN FRANCE - SON ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHANALYSE EN FRANCE

En 1949, Daniel Lagache, dont l'objectif était de « séparer à l'université l'enseignement de la psychologie de la philosophie » intègre la psychanalyse à la psychologie dans le cadre d'un programme de psychologie clinique , et ce dans le but de « favoriser l'accès des non-médecins à la psychanalyse » .

En 1968, une action menée par Juliette Favez-Boutonier, Jacques Gagey et Pierre Fédida, développée ensuite par Didier Anzieu à Nanterre, débouche sur deux diplômes nationaux que délivrent les principales U.F.R. de psychologie : le D.E.S.S. pour exercer la profession de psychologue clinicien, et le D.E.A. préliminaire à la thèse de doctorat. Jean Laplanche crée en 1970 à Paris un Laboratoire de psychanalyse et de psychopathologie, en 1975 la revue Psychanalyse à l'université et en 1976, le « D.E.A. de psychanalyse » avec le doctorat qui lui sera associé au sein de la nouvelle Université Paris VII, dans l' U.E.R. des Sciences Humaines Cliniques dont il est l'un des fondateurs .

Dans son article du Dictionnaire international de la psychanalyse (2002/2005), Danièle Brun considère que, plus de cinquante ans après « l'entrée officielle de la psychanalyse à l'université », la médecine « ne lui fait plus guère de place, et la psychiatrie témoigne d'un désinvestissement progressif », tandis que « le mouvement cognitiviste se montre de plus en plus fort » . Cependant, la psychanalyse reste « présente dans la plupart des cursus en France et en Europe », ajoute-t-elle .

Aux yeux de Gérard Pommier, bien que la psychanalyse en France n'ait « jamais été autant prise en considération » et soit « devenue un faitmajeur de notre culture – au sens le plus profond, comme le plus léger du terme », elle est aujourd'hui « en passe d’être bannie des universités » . Ce psychiatre et psychanalyste précise son dire en ces termes : « D’un côté – première historique – la psychanalyse vient d’être reconnue dans la loi relative à la politique de santé publique (voté en août 2004). L’article 52 de ce texte accorde le titre de psychothérapeute non seulement aux médecins et aux psychologues, mais aux membres des associations psychanalytiques » , tandis que « d’un autre côté, diverses commissions d’expertises s’acharnent à faire disparaître la psychanalyse de l’université » . L’enseignement de la psychanalyse serait donc « en voie d’élimination des facultés de psychologie. La commission d’experts de l’aeres, qui évalue les unités de recherche, ne reflète plus la diversité des paradigmes de formation de la psychologie ».

Pour Gérard Pommier, « l’on ne dénombre plus les universités de psychologie où la clinique n’est plus enseignée, et encore moins celle d’orientation psychanalytique ».

©wikipedia

BESOIN DE CONSULTER UN PSYCHANALYSTE

Pierre-Etienne GAUTIER est un psychanalyste jungien dont le cabinet est situé dans le sud-ouest de la France, à Dax.

Qu'il s'agisse de confiance en vous, de crises d'angoisse, de panique, de dépression, d'insomnies, d'hyperactivité, de vos soucis, de troubles compulsifs ou alimentaires, de l'impression de revivre la même histoire, de broyer du noir, de difficultés relationnelles ou professionnelles, de traumatisme ou d'une autre souffrance, Pierre-Etienne Gautier vous accueille dans son cabinet de psychologie analytique, uniquement sur rendez-vous.

Pierre-Etienne Gautier vous propose, au travers d'une consultation de psychologie analytique jungienne, la thérapie et les techniques psychothérapiques les plus adaptées pour élaborer des pistes de solutions.

Retrouvez ses coordonnées dans l’annuaire Pages Jaunes à la rubrique « Psychanalyste ».

L'ARGENT DANS LA CURE PSYCHANALYTIQUE

La question est souvent posée de la place qu'occupe le paiement dans le traitement psychanalytique. On entend dire que le coût en est généralement élevé, ce qui aurait un caractère discriminatoire et favoriserait l'accès à l'analyse des milieux aisés.

En fait, le paiement demandé est généralement en rapport avec les possibilités financières de chacun. Son montant fait l'objet d'un contrat, discuté au début de la cure. Toutefois, il est vrai que le coût d'une analyse, relatif suivant les personnes, est généralement de nature à entraîner un remaniement du système de consommation retenu jusqu'à présent par celles-?ci. Le coût ne doit pas plus être négligeable qu'il ne doit être inaccessible : il doit juste correspondre au niveau qui dérange le patient dans ses habitudes, sans pour autant le conduire à une perte financière insupportable. D'autres justifications du paiement ont été données :

• il faut payer pour prendre son analyse au sérieux par le patient.

• il faut rétribuer l'analyste pour ne pas avoir à "le payer" plus tard. Dans ce cas, l'argent intervient comme un tiers en mesure de "liquider" la dette ressentie par le patient à l'égard de son analyste

• l'argent donné est un équivalent symbolique du sacrifice de la jouissance. Le plaisir pulsionnel qui aurait pu être pris avec cet argent dépensé dans un système de consommation se trouve différé, ce qui favorise le travail de verbalisation du patient. Je paye donc j’ai le droit d’attendre d’être guéri.

D'autre part, il faut penser que l'analyste a tout simplement besoin de vivre de son travail, et qu'il doit être rémunéré suivant ses qualifications.

Précisons qu'il est évidemment toujours possible d'effectuer une analyse avec un médecin psychiatre qui propose un remboursement de ses actes auprès de la Sécurité Sociale. Toutefois, beaucoup d'entre eux demandent aux patients un complément de paiement personnel. Néanmoins, tous les psychiatres ne sont pas psychanalystes et peuvent refuser de traiter leurs patients et leur conseiller de consulter un psychanalyste libéral.

L'éventail des tarifs est très large, d’un objet personnel pour les enfants, jusqu'à 70 ou 150 € par séance pour un adulte (en moyenne). Le prétexte de l'argent est souvent un point de résistance à l'entrée ou à la poursuite de l'analyse. Freud notait que d'importants facteurs sexuels jouent leur rôle dans l'appréciation de l'argent, et que l'on voyait les gens traiter de la même façon les questions d'argent et les faits sexuels, avec la même duplicité, la même pruderie et la même hypocrisie. Pour lui, les frais occasionnés par une analyse ne sont qu'en apparence excessifs : " Sans même parler du fait que la santé, la faculté d'agir, d'une part, et une dépense raisonnable, d'autre part, ne sont pas des grandeurs comparables, on peut dire en voyant ce que les malades dépensent sans fin dans les maisons de santé et pour les traitements médicaux, qu'en se soumettant à une psychanalyse couronnée de succès, ils font une bonne affaire."(1)

(1) S. Freud, La technique psychanalytique, PUF, p. 92

LA PSYCHANALYSE A L'EPREUVE DU SPORT

L’univers sportif, dans toutes ses composantes, constitue un univers-miroir, un espace collectif « transitionnel » ou « potentiel » (Winnicott), un « collectif de pensée » (Fleck) unanimiste dans lequel les illusions, les projections et les identifications des pratiquants et des dirigeants participent des « processus de défense » (Freud) et de déni de la réalité effective de la compétition sportive.

CHOISIR SON PSYCHOTHERAPEUTE

Comment le patient peut-il s'y retrouver?

A ce jour, peu d'universités françaises peuvent prétendre contribuer à la formation des psychothérapeutes L'organisation de la profession de psychothérapeute, du fait de l'absence de réglementation, est fondée sur le système de formation associatif. En France, la tradition a favorisé la création de syndicats professionnels.

Les associations ayant pour vocation la formation, les Syndicats en question, et autres instances (politiques) préconisent une formation inspirée du modèle psychanalytique:

La formation spécifique du psychothérapeute:

Il est demandé au psychothérapeute de suivre une formation spécifique complète selon les quatre points suivants:

• Une psychothérapie personnelle approfondie,

• Une formation spécifique,

• Des séances de supervision avec un praticien superviseur

• Un entretien du suivi par des pairs afin d’obtenir leur reconnaissance.

Il existe trois catégories distinctes de psychothérapeutes. Actuellement, les personnes faisant usage du titre de psychothérapeute peuvent être regroupées en trois catégories distinctes :

1. Praticiens ayant acquis une formation spécifique complète de psychothérapeutes et disposant ainsi de connaissances particulières en psychothérapie et en psychopathologie. Ceux-ci peuvent être psychologues, médecins, psychiatres, psychanalystes ou professionnels d’autres formations (infirmiers, éducateurs, assistants sociaux). Pour ces derniers, la reconnaissance des maîtres et des pairs les confortent dans leur légitimité.

2. Professionnels disposant de connaissances médicales ou psychiatriques, mais n'ayant acquis aucune connaissance spécifique en psychothérapie auront plutôt tendance à prescrire des médicaments.

3. Certains cliniciens, justifiant de connaissances théoriques universitaires et éventuellement de connaissances pratiques dues à leur travail en milieu institutionnel, mais n'ayant acquis aucune formation spécifique satisfaisante en psychothérapie auront plutôt un rôle socio-professionnel.

Il est important de savoir qu’avant l’amendement Accoyer, les praticiens de catégories 2 et 3 faisant usage du titre de psychothérapeute, doivent faire la preuve d’une formation spécifique complète de psychothérapeute pour mériter ce titre.

Or, depuis ces nouvelles mesures, les psychiatres n’étant pas obligatoirement compétents pour exercer la profession de psychothérapeute se verront pourtant délivrer le titre de psychothérapeute par les ARS pour peu qu’ils le demandent sans pour autant être formé.

Au consultant de s’informer car le médecin comme le psychologue clinicien se réfère à son savoir et envisage la personne à travers un cadre théorique de diagnostic qui le conduit à une thérapeutique de prescriptions et/ou de conseil, de nature bien différente de la pratique du psychothérapeute.

Il est bien entendu qu'un certain nombre de médecins et de psychologues se forment personnellement à la psychothérapie et la pratiquent en clientèle privée comme en institution, sous le couvert de leur titre. Mais c'est bien la formation spécifique en dehors de leur cursus et de leur diplôme universitaire qui les qualifie pour cette tâche.

Lundi 21 avril 2014

©http://www.api-listen.net/article-12829565.html

FOOTBALLEURS ET DÉPRESSION NERVEUSE

FOOTBALLEURS ET DÉPRESSION NERVEUSE

actualité du 2015-10-15

Selon une étude menée par la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) au niveau international, les joueurs de football de haut niveau seraient généralement plus concernés par les problèmes de dépression et d'anxiété que la population générale. Les blessures sévères que certains subissent pourraient dans certains cas y être liés.

Par Paola Da Silva

Dépression, anxiété, troubles du sommeil, voire alcoolisme… Selon le docteur Vincent Gouttebarge, qui a mené une étude pour la FIFPRO auprès de 607 joueurs en exercice, 38% des footballeurs professionnels seraient touchés par ce type de troubles. Et presque autant chez les anciens joueurs. Des chiffres plus élevés que dans la population générale où ce taux avoisine les 12%.

L'étude fait notamment apparaître que les blessures sévères que certains peuvent subir au cours de leur carrière aggraveraient ces troubles. Ainsi, le docteur Stéphane Cascua, qui intervient au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain, confirme "la dépression est d'une manière générale engendrée par la somme de traumatismes psychiques qui peuvent toucher la vie personnelle ou la vie professionnelle. Dans le football, il y a un vrai cercle vicieux autour de la blessure. La blessure affecte le joueur physiquement, crée de la concurrence sur son poste, l'empêche de s'entrainer pendant une période… et de fait le rend plus vulnérable à d'autres blessures".

Les troubles psychologiques sont encore considérés comme tabous dans le monde du sport de haut niveau, bien que deux cas de suicide de footballeurs aient été révélés en Allemagne en 2009 (Robert Enke) et en 2014 (Andréas Biermann). Le syndicat de joueurs professionnels de Nouvelle Zélande a d'ores et déjà décidé de mettre en place un programme d'évaluation de ces troubles. Au vu de cette étude, et selon la FIFPRO, d'autres pays pourraient également s'y attaquer prochainement.

Études de référence :

- "Prevalence and determinants of symptoms related to mental disorders in retired male professional footballers", J Sports Med Phys Fitness. 2015 Mar 27 (PDF)

- "Are severe musculoskeletal injuries associated with symptoms of common mental disorders among male European professional footballers", Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Aug 2. (PDF)

Les chiffres de l'étude :

• 607 joueurs professionnels en activité interrogés et 219 anciens joueurs sur plusieurs continents.

• Les joueurs en activité ayant subi plus de 3 blessures sévères ont 2 à 4 fois plus de risques d'être concernés par des troubles psychologiques.

• 38% des joueurs et 35% des anciens joueurs connaitraient des problèmes dépressifs.

• 15% des joueurs et 18% des anciens joueurs interrogés ressentiraient un sentiment de détresse.

• 23% des joueurs et 28 % des anciens joueurs souffriraient de troubles du sommeil.

• Enfin, 9% des joueurs et 25% des anciens joueurs auraient des problèmes liés à la consommation d'alcool.

Cet article a été téléchargé à partir du lien ci-après : http://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/sport-et-sante/dur-dur-d-etre-footballeur_17516.html#xtor=EPR-1000002224

L’utilisation de cet article reste sous l’autorisation de son auteur et propriétaire : http://www.allodocteurs.fr

QUID DE LA PSYCHANANLYSE JUNGIENNE ?

Théorie de C . G. JUNG

La psychologie analytique ou « psychanalyse jungienne», est une théorie psychologique élaborée par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung à partir de 1913. Créée au départ pour se différencier de la psychanalyse de Sigmund Freud, elle se propose de faire l'investigation de l'inconscient et de l'« âme », c'est-à-dire de la psyché individuelle.

L'histoire de la psychologie analytique est intimement liée à la biographie de C. G. Jung. Représentée dans ses débuts par l'« école de Zurich », avec Eugen Bleuler, Franz Riklin, Alphonse Maeder et Jung, la psychologie analytique est d'abord une théorie des complexes psychiques, jusqu'à ce que ce dernier, dès sa rupture avec Freud, en fasse une méthode d'investigation générale des archétypes et de l'inconscient, ainsi qu'une psychothérapie spécifique.

voir l'actu : QU'EST CE QUE LA PSYCHOLOGIE JUNGIENNE ?